Regelinsolvenz

Was unterscheidet sie von der Verbraucherinsolvenz? Wer meldet die Regelinsolvenz an? Wie lang dauert das Regelinsolvenzverfahren?

Wie der Name schon sagt, ist das Regelinsolvenzverfahren das Insolvenzverfahren, welches im Normalfall angewandt wird. Die Ausnahme stellt das Verbraucherinsolvenzverfahren dar. Die Regelinsolvenz ist das Insolvenzverfahren für Unternehmer! Ziel der Regelinsolvenz ist es die selbstständige Person innerhalb von 3 Jahren von ihren Schulden zu befreien.

Zur Abgrenzung der Verbraucher- von der Regelinsolvenz lesen Sie hier unseren Beitrag!

Wer kann die Regelinsolvenz beantragen?

Die Regelinsolvenz können natürliche Personen die selbstständig sind, selbständig waren und aus dieser Tätigkeit noch offene Forderungen aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern haben oder selbstständig waren und unüberschaubare Vermögensverhältnisse (> 20 Gläubiger) haben (§ 305 Abs. 1 InsO), anmelden. Die Regelinsolvenz ist das richtige Insolvenzverfahren für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler.

Der Antrag kann von einem insolventen, d.h. zahlungsunfähigen Unternehmer oder seinen Gläubigern gestellt werden (§ 13 InsO).

Der Gläubiger kann einen Insolvenzantrag nur stellen, wenn er ein rechtliches Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat und seine Forderungen und den Eröffnungsgrund glaubhaft machen kann. Ist der Schuldner also noch nicht verschuldet oder zahlungsunfähig, sondern droht ihm nur die Zahlungsunfähigkeit, kann der Gläubiger kein Regelinsolvenz beantragen – sondern nur der Schuldner selbst.

Ein Unternehmer muss dabei seine selbstständige Tätigkeit nicht zwingend aufgeben. Neben der Auflösung des Betriebs, besteht die Möglichkeit diesen Fortzuführen und zu sanieren.

Seit dem Inkrafttreten der Reform über die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens soll das Insolvenzverfahren nur noch 3 Jahre dauern. Das Gesetz ist zwar am 22.12.2020 verabschiedet worden, die Regelung gilt aber rückwirkend auch für die Verfahren, die ab dem 1.10.2020 beantragt wurden.

Die Regelinsolvenz muss beim zuständigen Gericht beantragt werden. Sie wird nicht von Amts wegen eröffnet. Das zuständige Gericht ist das Amtsgericht im Bezirk des Unternehmenssitzes.

Die Beantragung der Regelinsolvenz oder Firmeninsolvenz ist sofort möglich – es muss kein Einigungsversuch mit den Gläubigern und auch kein Schuldenbereinigungsverfahren stattgefunden haben. Es genügt, wenn ein Insolvenzgrund vorliegt.

Im Zweifel oder im Falle eines falschen Antrags wird immer auf das Regelinsolvenzverfahren zurückgegriffen. Das Gericht wird ein Regelinsolvenzverfahren beantragen, wenn der Schuldner nicht nachweisen kann, dass trotz der früheren selbstständigen Tätigkeit ausnahmsweise eine Verbraucherinsolvenz einschlägig ist. Mehr dazu hier.

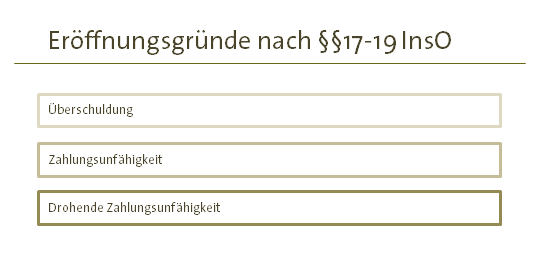

Nach § 16 InsO muss für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Eröffnungsgrund vorliegen.

- Überschuldung: Alle Verbindlichkeiten gegen den Schuldner übersteigen das Vermögen des Schuldners.

- Zahlungsunfähigkeit: Der Schuldner kann seine fälligen Forderungen nicht mehr begleichen. Dies ist der allgemeine Eröffnungsgrund.

- Drohende Zahlungsunfähigkeit: Der Schuldner ist voraussichtlich nicht in der Lage, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen und dies ist bereits absehbar.

Die Voraussetzungen für eine Regelinsolvenz:

1. Sie sind kein Verbraucher, sonst unterfallen Sie der Verbraucherinsolvenz.

2. Es muss ein Eröffnungsgrund vorliegen: Neben der Zahlungsunfähigkeit, d.h. Zahlungen können nicht mehr getätigt werden (§ 17 InsO), kann dies auch die drohende Zahlungsunfähigkeit(§ 18 InsO) oder bei juristischen Personen Überschuldung sein (§ 19 InsO).

3. Ihr Wohnort liegt in Deutschland.

Anmeldefrist bei GmbH, GmbH & Co. KG, Aktiengesellschaft und Verein!

Bei Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften ohne Personenhaftung besteht die Pflicht, die Regelinsolvenz spätestens drei Wochen nach Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen nach Überschuldung anzumelden. Das ergibt sich aus § 15a InsO. Wird diese Anmeldefrist vom Geschäftsführer oder einer anderen verantwortlichen Person versäumt, macht sich dieser wegen Insolvenzverschleppung strafbar und kann mit Geld- oder Haftstrafe belangt werden.

Wird der Insolvenzantrag von Gläubigerseite aus beim Insolvenzgericht gestellt, muss in kürzester Zeit ein Antrag des Schuldners auf Regelinsolvenz inklusive Restschuldbefreiung folgen.

Wir helfen Ihnen dabei dieses Zeitfenster einzuhalten und den Antrag fehlerfrei einzureichen.

Wie läuft das Regelinsolvenzverfahren ab?

Sanierung oder Liquidation

Dies ist oft die größte und schwerste Entscheidung, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens getroffen werden muss.

Ist das Unternehmen nicht mehr rentabel und die Erfolgschancen zu gering, empfiehlt es sich, das Firmenvermögen zu veräußern und auf die Gläubiger aufzuteilen. Das Unternehmen wird liquidiert. Der Insolvenzverwalter leitet dieses Verfahren ein und führt es durch. Der Insolvenzverwalter verwertet bei der Liquidierung das gesamte Unternehmensvermögen. Es können einzelne Bestandteile des Unternehmens wie Immobilien oder Maschinen verkaufen werden oder das Unternehmen wird als Ganzes verkauft. Ebenfalls kann der Insolvenzverwalter eigenständige Bereiche des Unternehmens verkaufen. Aus dem daraus entstandenen Erlös tilgt der Insolvenzverwalter zunächst die Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten und die Forderungen der absonderungsberechtigten Gläubiger. Danach verteilt er den Rest der Erlöse gemäß der Quote an alle Gläubiger. Alle Verträge und Verpflichtungen des Unternehmens werden beendet und das Unternehmen am Ende aufgelöst und aus dem Handelsregister ausgetragen.

Lohnt es sich jedoch, das Unternehmen zu erhalten, muss es saniert werden. Das insolvente Unternehmen könnte zum Beispiel verkauft werden oder es kann ein Insolvenzplan aufgestellt werden, der das Unternehmen retten soll.

Was bedeutet die Wohlverhaltensphase für den Schuldner?

Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens folgt die Wohlverhaltensphase. Der Schuldner muss während der Wohlverhaltensphase den pfändbaren Anteil seines Einkommens und andere Bezüge an den Insolvenzverwalter abtreten. Der Insolvenzverwalter zieht davon die Verfahrenskosten ab und verteilt einmal jährlich den Rest an die Gläubiger.

>> Lesen Sie hier mehr zu der aktuellen Pfändungstabelle und dem Pfändungsfreibetrag.

Dem Schuldner obliegen mehrere Pflichten in der Wohlverhaltensphase:

- Der Schuldner muss eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben oder sich um eine solche bemühen und keine zumutbare Tätigkeit ablehnen.

- Der Schuldner darf nicht mehr an die Gläubiger zahlen, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter.

- Erbt der Schuldner während der Wohlverhaltensphase, muss er die Hälfte der Erbschaft abgeben. Das Gleiche gilt für das Vermögen, das dem Schuldner geschenkt wird, mit Ausnahme von gebräuchlichen Gelegenheitsgeschenken, die der Schuldner im vollen Wert für sich behalten darf.

- Der Schuldner muss das ganze Vermögen, das er als Gewinn in einer Lotterie, Ausspielung oder in einem anderen Spiel mit Gewinnmöglichkeit erwirbt, an den Treuhänder herausgeben. Die Ausnahme bilden Gewinne von geringem Wert.

- Der Schuldner muss dem Insolvenzgericht und dem Treuhänder jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich mitteilen, darf kein Einkommen oder Vermögen verschweigen und muss dem Gericht und dem Treuhänder Auskunft erteilen.

Wann tritt die Restschuldbefreiung ein?

Die Restschuldbefreiung bedeutet, dass alle restlichen Schulden erlassen werden. Dabei ist es unerheblich, wie hoch die Schulden waren oder wie viele Gläubiger der Schuldner hatte. Auch die bisher geleisteten Rückzahlungen an den Gläubiger haben keinen Einfluss auf die Restschuldbefreiung.

Die Restschuldbefreiung kann nur bei natürlichen Personen erreicht werden. Das sind vor allem Selbstständige, Einzelunternehmer und Freiberufler. Bei Gesellschaften und Vereinen besteht keine Möglichkeit zur Restschuldbefreiung.

Vor dem Inkrafttreten der Reform über die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens war der Eintritt der Restschuldbefreiung von folgenden Kriterien abhängig:

- Bei einer Tilgung von 35 % der Schulden und der Verfahrenskosten kann die Restschuldbefreiung bereits nach 3 Jahren eintreten.

- Werden die Verfahrenskosten vollständig getragen, tritt die Restschuldbefreiung nach 5 Jahren ein.

- Unabhängig vom Status der Rückzahlung tritt nach maximal 6 Jahren in jedem Fall die Restschuldbefreiung ein.

Während, wie oben dargestellt, 6 Jahre eine Regeldauer für ein (Regel-)Insolvenzverfahren bildeten, gilt dies seit der Reform vom 1.12.2020 nicht mehr. Nach den Vorgaben der EU-Richtlinie (EU 2019/1023) soll die Restschuldbefreiung höchstens nach Ablauf von 3 Jahren eintreten. Insoweit steht in neu gefasstem § 303 Abs.1 InsO fest, dass das Insolvenzgericht nach dem regulären Ablauf der Abtretungsfrist über die Erteilung der Restschuldbefreiung entscheidet. Was die Abtretungsfrist ist und wie lange sie dauert, folgt aus der neuen Fassung von § 287 Abs.2 S.1 InsO:

Als Abtretungsfrist gilt zunächst der Zeitraum von drei (und nicht mehr von sechs) Jahren nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Die Restschuldbefreiung kann vom Insolvenzgericht versagt werden, wenn der Schuldner vor und während des Insolvenzverfahrens seinen Pflichten nicht nachgekommen ist.

Versagungsgründe: Abgabe unrichtiger Auskünfte bei Banken, Behörden, Insolvenzstraftaten

Dauer des Verfahrens bei der Regelinsolvenz

Für Verfahren die seit dem 1.10.2020 laufen, dauert die Regelinsolvenz maximal 3 Jahre. Für Altverfahren hat sie eine Laufzeit von maximal 6 Jahren. Diese kann jedoch durch Zahlung aller Verfahrenskosten auf 5 Jahre gekürzt werden. Mithilfe eines Insolvenzplans kann die Dauer sogar nur 1 Jahr betragen.

Sie sind Selbstständig oder Freiberufler und können Ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen?

Sie haben Schulden? Rechtsanwalt Jan Heckmann und sein Team befreien Sie von Ihren Schulden, entweder durch die Anmeldung der Privatinsolvenz oder durch einen Schuldenvergleich. Wenn Sie Schulden haben, wählen Sie Ihren telefonischen Beratungstermin mit Rechtsanwalt Heckmann aus, oder wählen Sie einen Schuldnerberatungstermin vor Ort, der Termin ist kostenfrei.

Aufgrund des außerordentlich hohen Mandatsaufkommens im Bereich der Entschuldung durch Privatinsolvenz oder Schuldenvergleich können wir nur in Ausnahmefällen prozessuale Mandate annehmen. Wählen Sie Ihren Termin zur Entschuldung online, für prozessuale Mandate werden Sie vorab gebeten anzurufen.

Wir helfen Ihnen – deutschlandweit – gleichgültig, ob Sie in Berlin wohnhaft sind oder eine Schuldnerberatung in Stuttgart oder München wünschen. Seit über 20 Jahren befreien wir Mandanten von Ihrer Schuldenlast! Unter 030 4050 4030 sind wir für Sie während unserer Öffnungszeiten (mo.-do. 9-17 Uhr, fr. bis 15 Uhr) erreichbar! Wählen Sie gerne auch einen Termin über unser Online Terminauswahltool aus.

Der Erfolg gibt uns Recht!

Tausende zufriedene Kunden konnten wir bereits von ihrer Schuldenlast befreien! Die Bewertungen sprechen für sich: Anwaltskanzlei Heckmann ist beim Thema Insolvenzvergleich, Entschuldung und Pfändung die Nummer 1 in Berlin!